Existe un fenómeno vinculado a la migración internacional de mujeres, en particular de latinoamericanas hacia Estados Unidos, que es la configuración de un servicio doméstico global. Son mujeres que salen de sus países en el sur para incorporarse al servicio doméstico y de cuidados en hogares del norte. Es también una de las expresiones más contundentes de las desigualdades entre hogares y familias del norte y del sur; entre los países que reciben migrantes y los países que los emiten. Pero la migración internacional femenina no solo revela desigualdades entre regiones o países, también entre hombres y mujeres, entre clases sociales y entre grupos étnico-raciales. Constituye, así, uno de los fenómenos que mejor expresan la superposición de desigualdades sociales en la economía global, un tema muy desatendido por los grandes teóricos de la globalización.

La expresión concreta de este fenómeno en el continente americano es paradigmática. Por un lado, las migrantes latinoamericanas buscan oportunidades laborales que les permitan sostener a sus hogares en los países de origen. Por otro, muchas familias estadounidenses, y en especial las mujeres, buscan apoyo para conciliar su vida laboral y familiar, y cubrir necesidades de cuidados en sus hogares. Necesidades de unas y de otros se unen así en el trabajo doméstico en casas de familias norteamericanas, configurando los movimientos migratorios de latinoamericanas hacia Estados Unidos, quienes constituyen hoy el colectivo más numeroso de mujeres trabajadoras del servicio doméstico en dicho país (Araiza, 2011).

Para analizar críticamente estas migraciones, la socióloga Saskia Sassen (2002) utiliza el concepto “Contrageografías de la globalización”. Con él se refiere a movimientos y posiciones menos visibles y reconocidos, poco valorados y estudiados de la globalización, como los protagonizados por mujeres en condición de marginación y pobreza que se dedican a trabajos de cuidados en los países de destino. Defiende que el trabajo de estas mujeres migrantes sostiene la reproducción cotidiana de los hogares de los países del norte global y que, por tanto, son la base silenciosa que sostiene la globalización, o como ella dice, su infraestructura invisible.

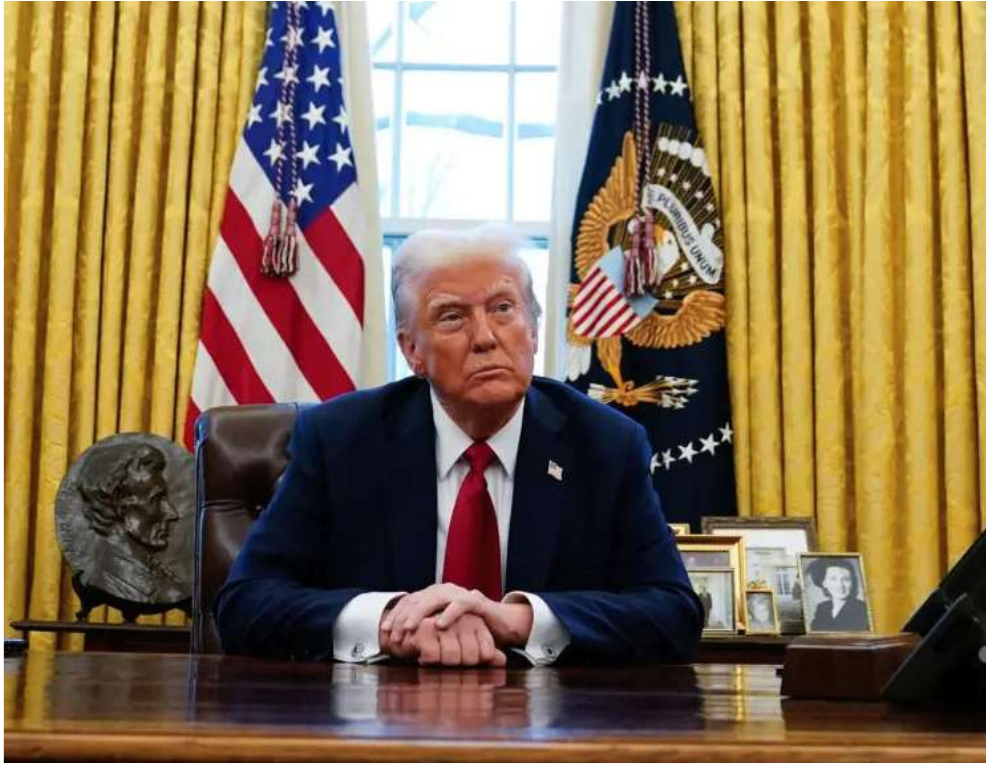

La alta dependencia de los hogares y familias norteamericanas de la migración femenina latinoamericana choca fuertemente con el discurso del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que criminalizó la migración, muy en particular la proveniente de Centro y Sudamérica. Sus políticas restrictivas, las deportaciones, la persecución y estigmatización de los migrantes latinoamericanos, considerados una “carga” o “amenaza”, constituyen una contradicción esencial, o la paradoja de la contrageografía, porque persiguen lo que resulta indispensable para el funcionamiento de su propio sistema. Esta criminalización y estigmatización de las trabajadoras migrantes no solo las invisibiliza, sino que profundiza su precarización, obligándolas a soportar situaciones de mayor vulnerabilidad y explotación laboral en los hogares norteamericanos donde trabajan.

El discurso nacionalista del presidente estadounidense y sus lemas “America First” o “Make America Great Again” descansan en la hipocresía de una alta dependencia y aprovechamiento de los trabajadores migrantes, en particular de las trabajadoras latinoamericanas. Son ellas quienes, con su trabajo doméstico y de cuidados, sostienen los hogares de las familias estadounidenses. En el actual orden, estas trabajadoras son, de hecho, esenciales para la sociedad y la economía que el propio discurso nacionalista dice defender. La contradicción se explica sola.

Entre las latinoamericanas que conforman estas contrageografías de la globalización se encuentran también las au pairs, jóvenes que no son reconocidas formalmente ni como trabajadoras ni como migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, los programas de “intercambio cultural” que permiten sus estancias en el país se basan en su trabajo como cuidadoras en familias y hogares norteamericanos. Un estudio sobre las au pairs panameñas en Estados Unidos, desarrollado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en colaboración con la Universidad de Denver (Colorado), está permitiendo desvelar algunas de estas contrageografías de la globalización y poner al descubierto un sistema basado en el aprovechamiento de trabajadoras migrantes latinoamericanas, así como la hipocresía de los discursos y políticas antiinmigración de la administración estadounidense de aquel momento.

*Inicialmente publicado en La Prensa*

Doctora en antropología social y magister en género y desarrollo. Sus trabajos de investigación se ubican en la antropología feminista y aplicada. Ha trabajado como investigadora, consultora y docente en diversos países de África y América Latina. Desde el año 2012 reside y trabaja en Panamá. En el año 2014 se incorporó a la Universidad de Panamá como profesora visitante e investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) y es Investigadora II del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá. Es autora de la obra “Mujeres Indígenas migrantes; encrucijadas de género y etnicidad en la migración indígena contemporánea” (Editorial Abya Yala. 2020). Ha liderado varias investigaciones etnográficas sobre las desigualdades de género y los derechos de las mujeres, y es la coordinadora del proyecto “Pioneras de la ciencia en Panamá” financiado por la SENACYT.

Deja tu comentario